Le poète doit tenir la balance égale entre

le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil.

(Réné Char)

Recomposition

Nerval commence à écrire Sylvie dans une période de relative détente psychique, pendant l’été de 1852[1], et il y raconte, comme le remarque Paul Bénichou, le « tourment fondamental de sa vie »[2]. Contrairement à la réflexion de Franck Paul Bauman, le texte ne se présenterait pas « comme une recherche du temps perdu, où le temps se révèle perdu à jamais »[3], mais plutôt comme un récit de recomposition des souvenirs du personnage à travers certaines étapes fondamentales de sa vie, selon une réflexion de Jean Richer[4].

Le processus de recomposition parviendrait à accomplir une série de révélations qui ont à la fois une fonction symbolique et narrative. Ce processus joue, enfin, sur deux champs, en tant que mécanisme qui structure toute la narration. D’un côté, à travers ses mouvements imprécis, il engendre la structure vague de l’histoire, qui est différente de celle de l’intrigue. De l’autre côté, il représente une astuce pour confondre les voix intra-diégétique et extra-diégétique, à travers des mécanismes de métalepses[5] parfois assez difficiles à saisir. Ce processus vise, dans tous les cas, à donner au récit une dimension organique, une vocation linéaire.

Un problème central, dans Sylvie, réside dans le décalage entre le temps de l’intrigue et celui de l’histoire. Le problème de la reconstruction de l’histoire par rapport à l’intrigue a été analysé à plusieurs reprises, à partir des points de vue les plus différents. Umberto Eco[6] (tab. 1), par exemple, propose le cadre le plus complet. Il trace les contours d’une comparaison entre le temps de l’histoire et les étapes cruciales du récit, ces dernières étant situées à l’intérieur d’une partition construite sur deux séquences symétriques de chapitres (1-7 : séquence euphorique ou nocturne ; 8-14 : séquence dysphorique ou diurne). Jean Richer[7] (tab. 2), en revanche, se concentre sur un schéma assez simple, en rendant compte de l’apparition des personnages et des temps du récit, puisque c’est la charge symbolique des apparitions qui l’intéresse le plus.

Par rapport à notre lecture, nous avons cru inutile d’approfondir cet aspect particulier et proprement insaisissable du récit, étant donné que, selon nous, ce décalage (entre le temps de l’intrigue et celui de l’histoire) a une valeur fonctionnelle et constituante, plutôt que structurante et fondatrice. Nous croyons pouvoir lire le récit d’une manière différente et, dans ce but, nous avons voulu distinguer deux dimensions particulières du récit : un récit naturel et un récit symbolique.

Tab. 1 : L’étude d’Umberto Eco sur le temps de l’intrigue et de l’histoire.

Tab. 2 : Le schéma de Jean Richer sur l’apparition des personnages et le temps du récit.

Le récit hybride

Avant toute chose, Sylvie est un récit. Face à une narration, on a spontanément l’habitude de s’interroger sur le genre littéraire de référence, sur son genre naturel, qu’il soit plus ou moins explicite, plus ou moins défini. C’est à partir de cette interrogation que nous avons réfléchi sur notre lecture de la nouvelle et, pour introduire nos argumentations, nous souhaitons d’abord nous attarder sur quelques réflexions de Jean-Nicolas Illouz, qui concernent précisément les genres littéraires dans Sylvie.

Illouz[8] a remarqué la façon dont la nouvelle présente une poétique hybride qui mêle au moins trois genres : l’idylle, l’élégie et la satire. Selon Illouz, qui emprunte les définitions des trois genres à Schiller, ceux-ci se développent autour des personnages, des thématiques et des références intertextuelles.

Le genre dominant reste l’idylle, comme l’avait déjà remarqué Henri Bonnet[9], et comme en témoigne l’auteur lui-même dans une lettre à Maurice Sand : « C’est une sorte d’idylle, dont votre illustre mère est un peu cause par ses bergeries du Berry. J’ai voulu illustrer aussi mon Valois »[10] ; de même, Théophile Gautier avait parlé de Sylvie, dans un célèbre article paru dans Le Moniteur Universel le 25 février 1854, comme d’une « idylle des environs de Paris » digne d’être située « aux lisières des forêts d’Arcadie ». L’élégie s’explicite, selon Illouz, autour du personnage de Sylvie et de son monde champêtre, du thème de l’amoureux et de la bergère, ainsi qu’à travers une série de références intertextuelles[11] et figuratives[12] qui se situent dans une tradition notamment idyllique. Nerval parcourt, de plus, tous les chronotopes de l’idylle, notamment décrits par Mikhaïl Bakhtine. En premier lieu, l’idylle se manifeste « par une relation particulière du temps à l’espace »[13], et ses péripéties se développent autour d’un microcosme compact qui « se limite strictement à un très petit nombre de faits essentiels : l’amour, la naissance, la mort, le mariage, le labeur, le boire et le manger »[14]. En deuxième lieu, l’idylle témoigne d’une « fusion de la vie humaine et de la vie de la nature »[15]. Certes, les couleurs du Valois contrastent avec les mouvements rapides et les mœurs mondaines de la ville industrialisée, mais c’est en effet sur des dissonances que se fonde ce récit composite : l’idylle de Nerval est chargée d’un sentiment de nostalgie.

En ce qui concerne l’élégie, Illouz observe comment celle-ci se révèle à travers le sentiment mélancolique qui investit l’idylle. Si ce dernier représente un idéal réalisé, mais dans une dimension champêtre – et renvoie à un temps suspendu, en inspirant une nostalgie du passé –, l’élégie incarne véritablement, selon la définition de Schiller, un idéal perdu qui s’est retiré de la réalité, une nostalgie, une absence. L’élégie, selon la comparaison d’Illouz, accompagne l’idylle comme la religieuse (Adrienne) accompagne la petite paysanne (Sylvie). Illouz suggère alors de lire les traits élégiaques du récit – pour ainsi dire, métapoétiquement – à travers les caractéristiques du personnage d’Adrienne qui contrastent avec celles de Sylvie. Le registre soutenu qui distingue les apparitions d’Adrienne s’oppose alors à un autre plus quotidien qui appartient au monde de Sylvie. On pourrait décliner cette opposition par plusieurs points de vue. Yves Bonnefoy, par exemple, considère que si « Sylvie représente l’expérience de l’immédiat, du plein du monde, […] Adrienne est […] troublée désormais par le travail des mots sur le monde »[16]. Adrienne symbolise alors une expérience de la nature qu’on pourrait définir de deuxième niveau. Alors que la nature de Sylvie évoque l’expérience de l’immédiat, le personnage d’Adrienne évoquera plutôt celle du détachement et, d’une certaine façon, de l’artifice. Son chant rappelle « les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour » (II.3). Ginette Michaud reprend ainsi cette antinomie :

Adrienne est liée au Valois des XVe et XVIe siècles, à la musique italienne et religieuse, à Pétrarque, Dante et Francesco Colonna ; Sylvie au Valois du XVIIIe siècle, celui de Jean-Jacques Rousseau et de La nouvelle Héloïse, du retour à l’Antiquité grecque, au Valois païen avec ses temples d’Uranie, de la Sagesse, de Minerve souriante[17].

Même au niveau du rythme et de la sonorité textuelle, on pourrait percevoir un changement de perspectives entre Adrienne et Sylvie. Comme l’a remarqué Raymond Jean,

lorsqu’il présente Sylvie, Gérard note : « Sylvie une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche… » ; il nous décrit ensuite « une blonde grande, et belle, qu’on appelait Adrienne ». L’opposition des rythmes est une opposition des structures[18].

Illouz préfère parler, pour sa part, d’une esthétique du « joli » pour Sylvie, et du « sublime » pour Adrienne[19].

En troisième lieu, c’est à l’intérieur du dernier chapitre que se développe, selon Illouz, la satire. Déjà, l’incipit révèle une ironie qui se sert d’une métaphore théâtrale : « Je sortais d’un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant » (I.1), mais c’est au dernier chapitre que la satire s’incarne plus clairement. Illouz remarque, à ce propos, comment plusieurs traits décrivent la chute d’un personnage désormais désenchanté, un Werther « moins les pistoles » qui s’excuse pour son « style vieilli ». Il s’agit peut-être, en suivant la suggestion d’Illouz, du passage d’un esprit encore proprement romantique à une attitude réaliste qui se réfugie dans l’ironie à cause des douleurs du désenchantement. Selon Illouz, cet écart entre l’idéal et la réalité semble être même se manifester par le style, comme si Nerval, à plusieurs reprises, voulait parodier le ton élégiaque de Chateaubriand ou de Lamartine : « Ermenonville ! pays où fleurissait encore l’idylle antique, – traduite une seconde fois d’après Gessner! » (XIV.2). Ce bouleversement final incite Illouz à envisager l’idée selon laquelle Sylvie serait un texte authentiquement ironique. Il emprunte à Schlegel la définition d’ironie comme d’une poésie de la poésie, c’est-à-dire une poésie « qui montre et qui démontre la poésie qu’elle est, une poésie qui déconstruit la poésie »[20]. L’ironie serait enfin, par conséquent, une preuve et une épreuve de la maîtrise de l’esprit, ce qui indiquerait une conscience lucide de l’écrivain, en opposition avec sa maladie mentale.

Il est crucial, par exemple face aux lectures plus proprement narratologiques, de remarquer la richesse poétique de Sylvie et la pluralité de ses possibilités de lecture. Illouz nous donne une piste précieuse que nous voulons suivre pour arriver, en revanche, à des conclusions différentes, mais complémentaires.

À notre avis, à part le fait de témoigner d’une diversité de formes et d’une variété de thèmes, cette composition hybride ne révèle pas la structure profonde de Sylvie, mais au contraire nous interroge, avec plus d’attention, sur la nature même de la nouvelle : ni idylle ni satire, mais l’une et l’autre à l’unisson ? L’hybridation nous incite, enfin, à trouver un point commun, un fil rouge, un squelette littéraire, qui puisse contempler toutes les lectures envisageables. En deçà des récits possibles, éventuels, contingents, quel serait le récit général, autrement dit le récit naturel ? C’est à partir d’une réflexion sur l’idylle que nous avons cherché à esquisser certains traits de ce récit fondateur.

Le récit naturel

Bakhtine a remarqué combien l’élément idyllique est déterminant dans le “roman des générations” (Thackeray, Freitag, Galsworthy, Thomas Mann) : « là, c’est le plus souvent la destruction de l’idylle ou des relations familiales idylliques et patriarcales qui sert de thème majeur »[21]. Le thème de l’« idylle détruite » devient alors prépondérant à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, et est manifesté « tant par les différentes manières de concevoir et d’apprécier le monde idyllique qui disparaît, que par la diversité des jugements sur sa force destructrice : le nouveau monde capitaliste »[22]. C’est à ce point culminant de sa décomposition que le genre de l’idylle s’interpénètre avec celui du roman d’apprentissage.

À ce petit monde voué à sa perte s’oppose un monde vaste, mais abstrait, où les individus sont détachés, égoïstement renfermés, cupides et terre à terre, où le labeur est diversifié et mécanisé, où les objets ne dépendent pas du travail personnel. Ce grand monde il faut le reconstruire sur des bases nouvelles, le rendre proche, l’humaniser, lui découvrir une relation neuve avec la nature : non pas la petite nature du coin familial, mais la vaste nature du monde immense, avec tous les phénomènes du système solaire, les richesses tirées des entrailles de la terre, la multiformité géographique des pays et des continents. À la place de la société idyllique bornée, il est indispensable d’en trouver une autre, capable d’embrasser l’humanité entière. C’est ainsi que, grossièrement défini, ce problème se pose dans l’œuvre de Goethe de façon particulièrement nette dans la deuxième partie du Faust et dans les Années d’apprentissage, également chez d’autres auteurs des mêmes tendances. L’homme doit s’éduquer ou se ré-éduquer, afin de pouvoir vivre dans ce monde large et inconnu ; il doit s’assimiler et s’apparenter à lui. Selon la définition de Hegel, le roman doit former l’homme pour sa vie dans une société bourgeoise, formation qui entraîne la rupture de tous les anciens liens idylliques et l’expatriement de l’homme. Ici, le processus de rééducation personnelle se mêle à celui de la démolition et de la reconstruction de toute la société, c’est-à-dire au processus historique[23].

De cette interpénétration, Sylvie semble déjà présenter plusieurs caractéristiques. On peut évoquer, en suivant les considérations d’Illouz, l’« idylle détruite » comme étant le fond naturel d’une inspiration élégiaque qui est imprégnée de la nostalgie d’un idéal perdu. Ou encore, on peut rappeler, avec Cécile Gauthier, que le récit nervalien semble avoir certains traits d’un « récit villageois » qui, au lieu d’insister sur le retour à l’attachement au lieu, mettrait l’accent sur un sentimentalisme tragique et nostalgique, « entre désir du retour et appel de l’ailleurs »[24].

Dans ce cadre, on peut relever au moins deux mouvements de ce que Gauthier appelle – d’après Barbara Cassin[25] – une « tension interne à la nostalgie »[26] : un mouvement externe, et un autre interne. D’un côté, l’opposition externe ville/campagne exprime bien une atmosphère d’« expatriement » depuis une véritable Arcadie à une réalité bousculée par les nouveaux mouvements d’une « époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes » (I.4). De l’autre côté, elle communique la structure circulaire du temps qui témoignerait de la nostalgie d’un ailleurs et qui, comme l’a observé Georges Poulet, ne fait qu’exprimer la « désagrégation du monde intérieur […] par disparition, dispersion ou dépérissement »[27]. Nerval parvient, à travers ses « courses égarées » (V.4), à accomplir son désenchantement final, et ensuite, selon la formule d’Hegel, une adaptation à la réalité.

La fin de ce genre d’années d’apprentissage consiste en effet en ceci que le sujet finit par s’émousser les cornes et s’assagit, s’adapte avec ses souhaits et ses opinions aux conditions et réalités existantes et à ce qu’elles ont de raisonnable, prend sa place de maillon dans la chaîne du monde et y acquiert un point de vue approprié[28].

À travers ce bref préambule, nous avons esquissé les traits introductifs utiles à la poursuite de notre argumentation. Notre but est de relever la structure typique d’un roman d’apprentissage à l’intérieur de Sylvie. C’est cette structure qu’on appellera le récit fondateur, ou le récit naturel. Il convient d’introduire, au début, certains rudiments qui concernent la théorie du roman d’apprentissage. Nous considérons, à ce propos, comme prototype de ce genre de roman, Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Johann Wolfgang von Goethe. Sans trop s’enfoncer dans la grande forêt de la théorie du roman, on se contentera de tracer certains contours principaux.

Pour donner une définition de roman d’apprentissage ou de roman d’éducation, on peut se tourner vers les réflexions de Georg Lukáсs :

Il s’agit ici de chercher, entre un idéalisme abstrait entièrement dirigé vers l’action et le romantisme qui l’intériorise et la réduit à une contemplation, une voie moyenne. L’humanité, en tant que disposition d’esprit fondamentale de ce type de structuration, exige un équilibre entre l’action et la contemplation, entre la volonté d’intervenir efficacement dans le monde et l’aptitude réceptrice à l’égard de celui-ci. C’est ce qu’on appelle le roman d’éducation[29].

Cette tension, entre monde externe et interne, action et contemplation, dans la quête d’une synthèse, semble être la marque du roman d’apprentissage. À l’intérieur de ce genre de récit « ce qui conditionne le type d’homme et la structure de l’intrigue, c’est la nécessité formelle que la réconciliation entre l’intériorité et le monde soit problématique et pourtant possible, qu’on soit contraint de la chercher au prix de difficiles combats et de pénibles errances, mais qu’on soit en mesure cependant de l’atteindre »[30]. En ce qui concerne Wilhelm Meister, par exemple, le thème est, selon Lukács, la réconciliation « de l’homme problématique – dirigé par un idéal qui est pour lui expérience vécue – avec la réalité concrète et sociale »[31]. L’intériorité se présente alors « comme un postulat et une entité rivale de la réalité extérieure »[32], et peut être considérée, d’une part, comme

un idéalisme élargi et, par conséquent, adouci, devenu plus souple et plus concret, et, d’autre part, un élargissement de l’âme qui aspire à vivre non dans la contemplation, mais dans l’action, en exerçant une influence efficace sur la réalité. Cette intériorité occupe de la sorte une position intermédiaire entre l’idéalisme et le romantisme, et, cherchant en elle-même une synthèse et un dépassement de l’un et l’autre, elle est rejetée par tous les deux comme un compromis[33].

À travers la chaîne de ces antinomies (externe/interne ; macro/micro ; contemplation/action), nous pouvons alors distinguer les contours d’une impulsion de la pensée qui se dispute entre une âme romantique et une autre idéaliste. Il s’agit exactement du genre de mouvement dans lequel on a voulu situer, à l’intérieur de cette étude, l’inspiration de Nerval et, à l’intérieur de Sylvie, la formation d’un récit hybride. Une quête de synthèse caractérise l’âme du soupirant nervalien. Mais « le dénouement » (XIII.10) lui échappe jusqu’à la fin.

L’opposition entre Adrienne et Sylvie, moteur fondateur de toutes les autres antinomies, s’anéantit à la fin du récit (« Les illusions tombent l’une après l’autre », XIV.1). Cet anéantissement symbolise, en dernière analyse, un retour à la réalité : les antinomies s’annulent face à la vérité nue. C’est Aurélie qui participe à la désillusion et à ce retour :

Vous ne m’aimez pas! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse ; vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus!

Cette parole fut un éclair. Ces enthousiasmes bizarres que j’avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses,… ce n’était donc pas l’amour? Mais où donc est-il? (XIII.10)

Il s’agit d’un retour douloureux, qui ne s’accomplit pas dans une fin heureuse. Le personnage, peu à peu, perd tout espoir de réaliser son rêve d’amour et est obligé, enfin, d’admettre ses « irrésolutions » et ses « caprices » (VIII.8).

En effet, la marque d’un roman d’apprentissage ne réside pas forcément dans un accomplissement à l’intérieur d’une « réalité concrète et sociale », toujours selon une expression de Lukács. Un apprentissage, comme l’observe Alberto Beretta Anguissola, n’est pas nécessairement une ascension vers le mieux, il peut s’accomplir aussi par un sentiment de désespoir.

Un apprentissage n’est pas nécessairement une ascension vers le meilleur, il n’ouvre pas toujours la porte au triomphe de la plénitude. Il peut aussi consister en l’expérience douloureuse et infructueuse du “vrai aride”. Ce n’est pas un hasard si les apprentissages les plus emblématiques de la fiction française du XIXe siècle – ceux de Julien Sorel, Lucien de Rubempré, Fabrice del Dongo et Frédéric Moreau – se terminent tous les quatre, du moins en apparence, de la pire des manières : la condamnation à mort, le suicide, l’enfermement volontaire dans une chartreuse, une démence sénile précoce, obtuse et contente d’elle-même[34].

Le trait distinctif d’un récit d’apprentissage, il faudra alors le chercher dans la quête et dans les mouvements qu’elle engendre, plutôt que dans l’accomplissement de celle-ci ; dans le mécanisme des oppositions, plutôt que dans leur synthèse effective. Les thèmes ainsi traités nous permettent donc d’apparenter Sylvie à ce genre de récit.

Même en termes de structure, on pourrait relever plusieurs analogies. Encore une fois, c’est le Meister qui nous donne des occasions de réfléchir. Lisons comment Anguissola trace les sujets narratifs principaux du roman goethien :

Au cours de ses Années d’apprentissage, Wilhelm rompt d’abord avec son père pour suivre une troupe de comédiens ambulants, mais au fil de diverses expériences, y compris des expériences amoureuses et douloureuses, et surtout grâce à l’encadrement d’un groupe de personnalités supérieures qui prennent soin de le guider vers la sagesse (la “Société de la Tour”), le jeune rebelle rectifie peu à peu le tir, se marie, accepte de jouer un rôle constructif dans la société et revient dans la bonne direction[35].

Les motifs du voyage, du théâtre, des expériences amoureuses, de l’ascension sociale, du mariage, sont tous présents clairement à l’intérieur de Sylvie. Même l’idée de la société de la Tour trouve son analogue dans le sujet narratif « d’un cercle où l’on soupait en grand nombre, et où toute mélancolie cédait devant la verve intarissable de quelques esprits éclatants, vifs, orageux, sublimes parfois » (I.5). Il est aussi vrai que dans Sylvie le personnage n’arrive pas à la « (re)construction d’une totalité »[36] qui est la véritable essence de la Bildung goethienne ; il s’agit plutôt d’une atténuation des passions de la jeunesse, d’une acceptation placide (un peu ironique) de la réalité, comme l’a remarqué encore une fois Illouz par rapport à la satire. Finalement, on remarque comment les trois genres (idylle, élégie et satire) relevés par Illouz trouvent, à l’intérieur de la forme du récit d’apprentissage, leur macrostructure accomplie.

En dernière analyse, il nous semble que l’idée d’un certain profit, cependant, caractérise même la Bildung de Nerval. Il ne s’agit pas, comme on l’a remarqué, d’un profit dans la vie sociale, amoureuse, littéraire. Ce profit est évidement ailleurs, et peut-être a-t-il déjà été anticipé dans le premier chapitre :

L’ambition n’était cependant pas de notre âge, et l’avide curée qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d’activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. A ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l’air pur des solitudes, nous buvions l’oubli dans la coupe d’or des légendes, nous étions ivres de poésie et d’amour. (I.4)

La souffrance et la tribulation s’apaisent, à la fin, grâce à la conquête de la connaissance : « Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est l’expérience. Sa saveur est amère ; elle a pourtant quelque chose d’âcre qui fortifie » (XIV.1). L’acceptation de cette amertume et la maîtrise acquise par l’expérience représentent la vraie victoire du personnage. C’est dans la dimension psychique et invisible, de fait, que quelque chose s’accomplit.

Sous la structure évidente du récit, on pourrait alors discerner un autre récit, moins évident, mais également fondateur (et peut-être plus que le premier). C’est celui qu’on a appelé le récit symbolique. Quand Wilhelm Dilthey observe que même Goethe « cherche à exprimer son expérience intime, le travail de création qu’il opère sur lui-même »[37], en effet on se rend compte que dans le Meister « la face toujours soustraite à l’observation de la vie psychique » avec « tout son fonctionnement et sa profondeur » sont « portés au jour » [38]. En revanche, chez Nerval, cette dimension psychique, bien que présente, se compose d’une série d’allusions et réflexions dont le sens fondamental reste caché sous la structure manifeste du récit.

L’« imagination poétique » (selon une expression de Dilthey) agit donc d’une façon différente dans le Meister et dans Sylvie, mais elle reste, en tous cas, « intimement liée à l’ensemble du psychisme »[39]. C’est-à-dire que tout outil de la création poétique vise à créer un ensemble cohérent dans le récit, et non seulement à reproduire des effets stylistiques, lyriques ou narratifs.

On introduit le dernier chapitre par une question empruntée à Dilthey : « Quel est le rapport entre l’expérience accumulée et l’imagination librement créatrice, entre la reproduction de formes, de situations et de destins, et leur création ? »[40]. Autrement dit, quel est le rapport entre la dimension proprement formelle du récit et les mouvements de l’esprit auxquels Nerval fait allusion ? Le rapport, selon nous, est un rapport symbolique.

Le récit symbolique

Georges Poulet[41] a déjà analysé la structure symbolique de Sylvie en décrivant une division du récit en deux moitiés : sept chapitres de rêveries et de réminiscences, sept chapitres consacrés à la réalité actuelle. Toutefois, c’est à Richer qu’il faut reconnaître une première lecture organique du récit comme « une spirale évolutive et non un cercle fermé »[42].

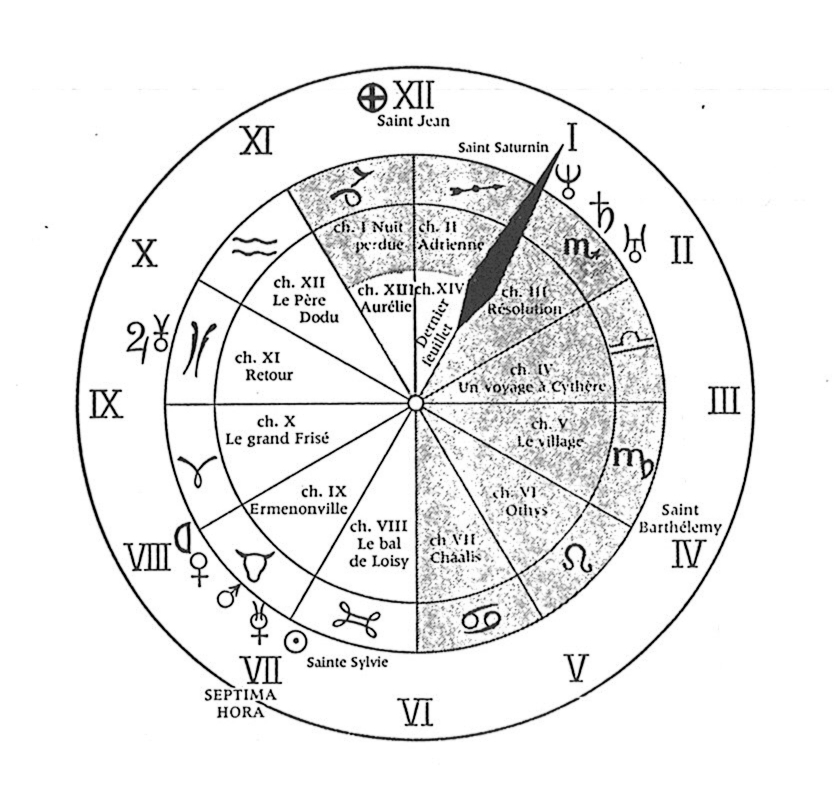

Selon Richer, Sylvie est organisée sur une « remontée du zodiaque »[43] (tab. 3) et à chaque chapitre Nerval fait allusion à un signe zodiacal, en particulier en se référant à son propre thème de nativité.

Tab. 3 : La roue zodiacale de Sylvie selon l’étude de Jean Richer.

L’analyse astrologique à laquelle nous venons de nous livrer nous a permis de discerner que Gérard, dans Sylvie, a joué simultanément ou successivement sur trois registres :

- Du chapitre I au chapitre VIII, il décrit ce qui se passe dans la conscience du narrateur de onze heures du soir à sept heures du matin et suit, à peu de chose près, la ronde des heures.

- Il superpose à une pendule ordinaire l’horloge cosmique et remonte un peu plus d’un zodiaque complet (quatorze signes) du Capricorne au Sagittaire (le Capricorne et le Sagittaire étant deux fois représentés). Des correspondances multiples s’établissent entre les signes et les chapitres de la nouvelle.

- Enfin Gérard place dans le zodiaque les éléments principaux de son thème de nativité.

L’ensemble du système est gouverné par la position de l’Ascendant dans le thème natal, au début du signe du Sagittaire, et par l’assimilation du zodiaque à une horloge. Puisque l’aiguille remonte le zodiaque, on a, en quelque sorte, un thème progressé transformé en histoire, puisque c’est précisément de cette manière que les astrologues cherchent à prévoir les événements de la vie. Notons aussi que cela revient à considérer les signes dans leur ordre réel, celui qu’ils ont dans le ciel[44].

Bien qu’audacieuse, la lecture de Richer nous offre plusieurs intuitions fondamentales. Il s’agit de considérer deux structures dominantes dans le récit : une structure circulaire et une autre linéaire.

D’un côté, la mythanalyse des signes zodiacaux et de leurs déclinaisons symboliques inspire à Richer une lecture circulaire du récit qui s’apparenterait à un « jeu de l’oie »[45] par étapes allégoriques, tout en suivant les heures de l’horloge cosmique. Ce macro-système est d’ailleurs tout à fait cohérent avec la dimension spatio-temporelle circulaire de Sylvie, ainsi que l’a étudiée, par exemple, Poulet[46]. En second lieu, nous semble-t-il, c’est la dimension linéaire qui caractérise d’une façon profonde la structure du récit symbolique, et qui influence davantage, au niveau microcosmique, tous les épisodes constituant les chapitres. Pour éclairer la nature de cette dimension linéaire, il convient de réfléchir sur l’ouvrage qui nous semble être le premier modèle narratif de l’auteur, ainsi qu’une source intertextuelle fondamentale (par ailleurs, non seulement dans Sylvie mais aussi dans d’autres ouvrages nervaliens) : l’Hypnérotomachie de Francesco Colonna[47].

Le modèle le plus immédiat de Nerval écrivant son récit initiatique de Sylvie semble avoir été l’Hypnérotomachie de F. Colonna. Ce n’est pas par hasard que, dans le chapitre VII, il fasse allusion au « mysticisme fabuleux » de F. Colonna ou bien que, au chapitre XIII, il mentionne un drame sur les amours de Colonna pour la belle Laura en précisant : « Quelque chose dans ce sujet se rapportait à mes préoccupations constantes »[48].

La structure linéaire aurait été modulée, alors, sur l’ancien modèle du récit initiatique, trait d’union d’exception, si l’on peut dire, entre le genre du roman d’apprentissage et le récit proprement mythologique. En particulier, Nerval avait lu la version française de Jean Martin sous le titre Le Songe de Poliphile (1546). La référence à L’Hypnérotomachie, finalement, n’est pas seulement l’indication d’une modalité narrative, mais aussi d’une sensibilité spirituelle[49] qui était propre à tous les récits initiatiques de tradition alchimique et néoplatonicienne, comme Le Pilote de l’onde vive[50] de Mathurin Eyquem du Martineau. Nerval lui-même témoigne de son inspiration quand, dans le Voyage en Orient, au chapitre consacré au Songe de Poliphile, il en parle comme d’un « livre d’amour platonique [qui] fut longtemps l’évangile des cœurs amoureux dans ce beau pays d’Italie, qui ne rendit pas toujours à la Vénus céleste des hommages si épurés »[51].

L’Hypnérotomachie raconte l’histoire imaginée d’un amour impossible entre Poliphile et Polia, transposition littéraire d’un autre amour impossible, et véritable, entre Francesco Colonna et Lucretia Polia de Trévise. Dans le récit nervalien, Poliphile est interprété au prisme d’une « écriture onirique transcendante »[52] – comme le remarque Kan Nozaki – et il « rejoignait en esprit la douce Polia aux saintes demeures de Cythérée. L’âme fidèle ne se faisait pas attendre, et tout l’empire mythologique s’ouvrait à eux de ce moment »[53].

Concernant Sylvie, le parallélisme avec L’Hypnérotomachie nous ouvre plusieurs pistes de réflexion, soit par rapport aux raisons spirituelles de Nerval, soit par rapport à la structure même du récit. En premier lieu, comme le remarque Illouz, le Songe de Poliphile apparaît à Nerval « comme un exemple merveilleux de ces œuvres par lesquelles la Renaissance, sous l’influence des néoplatoniciens de Florence, assure une survie du paganisme dans le christianisme par l’élaboration artistique et philosophique d’un nouveau syncrétisme »[54].

Par rapport à la dimension proprement narrative, c’est le principe de passage qui donne l’empreinte à tout récit initiatique. C’est en effet ce principe « qui est au cœur de toute expérience initiatique »[55], comme le remarque Xavier Garnier, et qui implique une conception linéaire de la narration et de l’expérience vécue. Les « courses égarées » (V.4) du personnage de Sylvie sont les signes les plus évidents d’une thématique du passage, même si « contrairement aux apparences, il n’y a […] pas d’errance dans la logique initiatique ». Le parcours initiatique, bien qu’il doive passer à travers des « tours et détours », répond toujours à une « logique profonde d’élévation de l’âme » à un « programme initiatique »[56]. Les personnages, de même, participent à ce programme initiatique du récit, non moins que les lieux, les objets, les sons. En effet, tout, dans le récit initiatique, nous semble-t-il, se symbolise ou s’allégorise, c’est-à-dire que tout assume une « vocation à servir »[57] le projet d’ensemble.

On peut remarquer dans Sylvie, comme dans Le Songe de Poliphile, que chacun des personnages, à travers une sorte de sublimation poétique, devient « une figure typique »[58] à l’intérieur d’un parcours ainsi décrit par Richer :

Sylvie, ouvrage de structure savante, imitation et transposition moderne du Songe de Poliphile répond aux mêmes intentions profondes que son modèle.

On sait que le but final de l’Hypnérotomachie était d’initier l’âme à sa destinée sacrée et secrète, qui est l’union de l’amour et de la mort, union que symbolise Hypneros, l’amour funéraire endormi. Et le mystère ultime est celui d’Adonia, mariage sacré du Plaisir et de la Souffrance [Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, 1958, p. 139][59].

L’allégorie du mariage sacré – exprimant la quête d’une recomposition des opposés – se révèle davantage dans la dynamique de la trame, présentant des analogies et des différences significatives par rapport à son modèle. À ce propos, Illouz a remarqué comment, de manière semblable à ce qui advient dans le Songe de Poliphile,

le personnage principal dans Sylvie poursuit, à travers une double quête amoureuse, celle de Sylvie comparée à une « nymphe antique » et celle d’Adrienne devenue religieuse, une double quête spirituelle, chrétienne d’un côté, païenne de l’autre, « les deux moitiés d’un seul amour » étant aussi les deux moitiés d’une même espérance religieuse, qui mise, ici, sur l’immanence (auprès de Sylvie), et, là, sur la transcendance (auprès d’Adrienne). Les ressemblances entre les deux œuvres ne sont cependant pas telles que des différences ne signalent un dysfonctionnement dans les jeux de la réécriture : ce qui était étroitement uni en la figure de Polia se scinde en deux dans la nouvelle de Nerval, qui ne parvient pas aussi heureusement que son modèle renaissant à fermer le nœud borroméen qui pourrait enlacer christianisme et paganisme, et qui ne parvient pas à faire coïncider les deux faces de cet étrange ruban de Möbius que tresse la double intrigue du récit, voué, au recto, à l’expression de « la douce réalité » et de l’amour païen, et, au verso, à l’expression de « l’idéal sublime » et de l’amour chrétien[60].

De plus, même Aurélie joue un rôle central et, en s’interposant dans la dynamique qui oppose Sylvie et Adrienne, elle engendre une triangulation qui a peut-être son sens propre dans une logique initiatique dont le théâtre représente, en effet, une métaphore efficace :

Que dire maintenant qui ne soit l’histoire de tant d’autres? J’ai passé par tous les cercles de ces lieux d’épreuves qu’on appelle théâtres. « J’ai mangé du tambour et bu de la cymbale », comme dit la phrase dénuée de sens apparent des initiés d’Éleusis. – Elle signifie sans doute qu’il faut au besoin passer les bornes du non-sens et de l’absurdité: la raison pour moi, c’était de conquérir et de fixer mon idéal. (XIII.5)

Si Sylvie et Adrienne sont les symboles d’une plus longue chaîne d’antinomies, Aurélie représente un trait d’union entre les deux figures féminines. D’un certain point de vue, elle signifie le passage à travers « les bornes du non-sens et de l’absurdité », mais elle représente aussi l’occasion de « fixer mon idéal » (XIII.5). En effet, la grande métaphore du théâtre sublime, nous semble-t-il, la vie des personnages. D’une part, à travers le théâtre, le soupirant nervalien a la possibilité de vivre (et de revivre) son rêve d’amour, de le démontrer, comme en témoigne l’écriture de son drame où il cherche à « fixer dans une action poétique les amours du peintre Colonna pour la belle Laura, que ses parents firent religieuse, et qu’il aima jusqu’à la mort ». Il admit que quelque chose « dans ce sujet se rapportait à mes préoccupations constantes » (XIII.4). Le théâtre représente alors un moyen de s’observer de l’extérieur, de se considérer comme un personnage ; la scène est une expérience de la conscience, pourrait-on dire, un exercice de méditation. D’autre part, c’est à travers cette métaphore qu’in fine Aurélie révèle la réalité des choses : « Vous ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse; vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe » (XIII.10). Ces mots sont pour le personnage « un éclair », ainsi qu’une source de nouvelles questions : « Ces enthousiasmes bizarres que j’avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses,… ce n’était donc pas l’amour ? Mais où donc est-il ? » (XIII.11). La comédienne n’est pas la même que la religieuse, et elles ne pourront jamais se rencontrer sauf dans la fiction de la scène. La recomposition – de « la douce réalité » et de « l’idéal sublime », de l’immanence et de la transcendance – échoue. Elle échappe à la vie réelle. Toutefois, la tension qu’elle engendre participe au déroulement de tous les événements : la tension vers l’idéal pénètre ainsi la vie réelle.

Cette antinomie renvoie, enfin, à tout un imaginaire symbolique précis, très cher à Nerval. C’est toujours la comparaison avec Le Songe de Poliphile qui nous éclaire à cet égard. Dans le Songe, ce symbolisme est représenté par l’archétype de « la grande Mère divine, déesse de Cythère […] la Venus céleste »[61], comme l’écrit Nerval. Dans Sylvie, on trouve déjà une référence précise, presque en guise de formule programmatique, au premier chapitre : « L’homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis » (I.4). Comme l’a remarqué Richer, « dans l’esprit de Nerval, le culte d’Isis est associé à une véritable constellation de thèmes, où interviennent l’obsession de sa propre mère perdue, le symbolisme maçonnique et de multiples souvenirs de voyages et lectures »[62]. Pour Nerval, la figure d’Isis s’incarne parfaitement dans toute une série de nombreuses formes symboliques qui, à travers l’Histoire, ont inspiré plusieurs cultes et religions :

Bien que l’ancienne déesse des Parisiens, Isis, eût été remplacée par sainte Geneviève, comme protectrice et patronne, – on vit encore, au XIe siècle, une image d’Isis, conservée par mégarde sous le porche de Saint-Germain-des-Prés, honorée pieusement pas des femmes de mariniers, – ce qui obligea l’archevêque de Paris à la faire réduire en poudre et jeter dans la Seine […] Dans une partie de l’Alsace et de la Franche-Comté, on a conservé un culte pour les Mères, – dont les figures en bas-reliefs se trouvent sur plusieurs monuments, et qui ne sont autres que les grandes déesses Cybèle, Cérès et Vesta[63].

À travers sa lecture, Richer envisage comment, à chaque moment du récit, un personnage féminin signifie une image de la Grande Déesse. Il convient de s’attarder sur certaines considérations de Richer qui nous montrent à quel point peut aboutir une lecture symbolique, semblable à celle qu’on a effectuée à l’intérieur de notre étude.

Nerval a connu le texte de Pausanias concernant les trois Vénus par l’intermédiaire des Religions de l’Antiquité de Fr. Creuzer. Le détail de la présente étude permet de caractériser les trois héroïnes de Sylvie en termes d’astrologie, donc de les situer mieux, quant à leur signification symbolique.

- Aurélie, l’actrice, est marquée par le Capricorne, à cause du caractère solsticial de ce signe, elle représente la Vénus infernale.

- Adrienne est liée avant tout au Sagittaire, signe du feu, mais elle doit aussi quelques traits à une Artémis-Lune, régente du Cancer, signe d’eau. Gérard l’identifie à la Venus céleste ou Uranie.

- Sylvie est identifiable à une Athéna-Sophie, incarnation de la Sagesse. Associée au signe de la Vierge elle représente aussi Cythérée, la Vénus populaire.

Toutefois, puisque Nerval a intitulé son récit Sylvie, l’héroïne doit être tenue aussi pour une « fille du feu ». C’est probablement, comme nous le suggère M. Jean Senelier, parce qu’elle représente aussi Hestia-Vesta, la déesse du « foyer », le feu par excellence.

Dans une page du chapitre XVIII de l’introduction du Voyage en Orient (« Les Trois Vénus »), Nerval, assez curieusement, combine deux passages du livre III de Pausanias qui concerne l’un Cythère l’autre Sparte pour décrire un sanctuaire d’Aphrodite qui est au moins en partie, de son invention[64].

L’analyse de Richer, bien qu’elle s’appuie sur des éléments textuels précis, est toutefois assez susceptible de critiques et de relectures. Mais ce qu’il nous importe de souligner ici, à travers Richer, c’est l’existence d’un processus plus général qui est tout à fait cohérent avec la poétique nervalienne. Plus précisément, le récit de Sylvie implique une mythopoïétique par laquelle un archétype féminin se décline à travers des formes typiques plus ou moins détaillées : Sylvie, Adrienne et Aurélie représentent des irradiations[65] ou traces du même archétype mythique.

En conclusion, les rencontres symboliques avec les personnages féminins – des chimères – désignent un parcours de connaissance et d’expérience (XIV.1), comme en témoigne clairement le dernier chapitre. Il s’agit d’un cheminement qu’on pourrait synthétiser en trois étapes idéales, mais non nécessairement consécutives : l’expérience du réel (Sylvie), de l’idéal (Adrienne) et du désenchantement (Aurélie). De cette façon, l’amoureux nervalien aboutit enfin à une sorte de quiétude philosophique chargée d’amertume, quoique fortifiée par la maturité, un calme qui n’oscille plus que pour se tourner, mais un instant seulement, vers un ancien rêve de félicité : « Là était le bonheur peut-être ; cependant… » (XIV.3).

- La genèse de l’œuvre, toutefois, commence en 1849 quand, comme le remarque Jean Richer, « au chapitre X du Marquis de Fayolle, publié en feuilleton dans Le Temps, l’écrivain donnait une première ébauche de la délicieuse scène du simulacre de mariage, qui devait reparaître quelques années plus tard dans Sylvie » (J. Richer, Expérience et création, Paris, Hachette, 1963, p. 301). ↑

- P. Bénichou, L’École du désenchantement, dans Id., Romantisme français II, Paris, «Quarto» Gallimard, 1992, p. 1865. ↑

- F. P. Bowman, Gérard de Nerval. La conquête de soi par l’écriture, Orléans, Paradigme, 1997, p. 207. ↑

- J. Richer, Expérience et création, op. cit., p. 303. Nous souhaitons reprendre quelques intuitions des études de Richer qui – quoique parfois philologiquement peu exactes – ont subi une injuste damnatio memoriæ. Les remarques de Richer nous intéressent dans la mesure où elles nous offrent des vastes fondations pour une lecture symbolique l’œuvre nervalienne. ↑

- G. Genette, Métalepse, Paris, Seuil, 2004. ↑

- U. Eco, Jerard, in Gérard de Nerval, Sylvie, ricordi del Valois, éd. et trad. par U. Eco, Torino, Einaudi, 1989, pp. 107-13. Nous employons ici la même numérotation des alinéas que l’édition d’Eco. ↑

- Ivi, p. 301. ↑

- J.-N. Illouz, Nerval, “sentimental” et “naïf” : l’idylle, l’élégie et la satire dans Sylvie, in « Europe », CMXXXV, 2007, pp. 122‑41 ; Id., Sylvie de Nerval et les genres lyriques : l’idylle, l’élégie, la satire, Conférence du 22 janvier 2014, visible et téléchargeable en ligne (canal-u.tv), durée min. 127. ↑

- H. Bonnet, Idyllique Sylvie ou “L’astre trompeur d’Aldebaran”, in « Cahiers Gérard de Nerval », VI, 1983, pp. 2‑7. ↑

- G. de Nerval, Lettre adressée à Maurice Sand le 5 novembre 1853, in Id., Œuvres complètes, 3 voll., Paris, éd. de J. Guillaume et Cl. Pichois, éd. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1993, pp. 819-20. ↑

- Au chapitre XIV : Salomon Gessner ; Jean-Antoine Roucher ; le Werther de Johann Wolfgang von Goethe ; enfin, Jean-Jacques Rousseau à travers la référence aux « bosquets de Clarens » empruntée à La Nouvelle Héloïse. ↑

- On signale quelques exemples : le tableau de Jean-Baptiste Greuze (chap. VI) [L’Accordée de village, huile sur toile, 1761, 92 × 117 cm, Musée du Louvre (INV 5037)] ; des « estampes d’après Boucher » et « toute une série encadrée de gravures de l’Émile et de la Nouvelle Héloïse, par Moreau » (chap. IX) ; ou encore, une indication métapoétique explicite (chap. X) : « l’antique trumeau, où se voyait un berger d’idylle offrant un nid à une bergère bleue et rose ». ↑

- M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad. par Daria Olivier, Paris, Gallimard, 1978 ; rééd. coll. « Tel », 1987, p. 366. ↑

- Ivi, p. 368. ↑

- Ibidem. ↑

- Y. Bonnefoy, La Poétique de Nerval, in « Cahiers Gérard de Nerval », X, 1987, pp. 2-8, cit. p. 6. ↑

- G. Michaud, La lettre et la voix. Voix musicales et scintillation du sens dans Sylvie de Gérard de Nerval, in Id., De Sophocle à Proust, de Nerval à Boulgakov : essai de psychanalyse lacanienne, ERES, 2008, pp. 95-96. ↑

- R. Jean, La poétique du désir. Nerval, Lautréamont, Apollinaire, Éluard, Paris, Éditions du Seuil, 1974, p. 188. ↑

- Voir, à ce propos, le passage suivant (notre italique) : « Indifférente aux souvenirs du philosophe genevois, elle cherchait çà et là les fraises parfumées, et moi, je lui parlais de la Nouvelle Héloïse, dont je récitais par cœur quelques passages. “Est-ce que c’est joli ? dit-elle. – C’est sublime. […]” » (Sylvie, V.5). ↑

- J.-N. Illouz, Sylvie de Nerval et les genres lyriques : l’idylle, l’élégie, la satire, cit., min. 57. ↑

- M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, cit., p. 374. ↑

- Ivi, pp. 374-75. ↑

- Ivi, p. 375. ↑

- C. Gauthier, Échos du récit villageois dans Sylvie. Scènes de retour au pays natal, in « Revue Nerval », III, 2018, pp. 49-62, cit. p. 62. ↑

- B. Cassin, La Nostalgie. Quand donc est-on chez soi? Ulysse, Énée, Arendt, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2018. ↑

- C. Gauthier, Échos du récit villageois dans Sylvie. Scènes de retour au pays natal, in « Revue Nerval », III, 2018, pp. 49-62, cit. p. 62. ↑

- G. Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris, Librarie Plon, 1961, p. 261. ↑

- G. W. F. Hegel, Cours d’esthétique, 3 voll., trad. par J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, Éditions Hotho, 1996, t. II (sez. 3 III 2 c), p. 208. ↑

- G. Lukács, “Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister” comme tentative de synthèse, in Id., La théorie du roman, trad. par Jean Clairevoye, Paris, Éditions Denoël, 1968 ; rééd. Gallimard, coll. « Tel » (ouvrage reproduit par procédé photomécanique), 1989, p. 134. ↑

- G. Lukács, “Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister” comme tentative de synthèse, cit., p. 131. ↑

- Ibidem. ↑

- Ivi, p. 132. ↑

- Ibidem. ↑

- A. B. Anguissola, Il romanzo francese di formazione, Bari, Laterza, 2009, p. 11 [notre traduction]. ↑

- Ivi, p. 9 [notre traduction]. ↑

- Ibidem [notre traduction]. ↑

- W. Dilthey, Expérience vécue et poésie, in Id., Écrits d’esthétique suivi de La naissance de l’herméneutique, éd. de S. Mesure, trad. par D. Cohn et E. Lafon, Paris, Les Éditions du Cerf, 1995, p. 241. ↑

- Ibidem. ↑

- W. Dilthey, L’imagination poétique », in Id., Écrits d’esthétique…, cit., p. 231. ↑

- Ivi, p. 229. ↑

- G. Poulet, Sylvie ou la pensée de Nerval, in Id., Trois essais de mythologie romantique, Paris, José Corti, 1966, pp. 11-80. ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval. Expérience vécue et création ésotérique, Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 1987, p. 267. ↑

- Pour une lecture zodiacale de Sylvie voir : J. Richer, Sylvie, ronde des heures et allégorie néo-platonicienne. Le zodiaque et les planètes. Le septénaire, in Id., Gérard de Nerval. Expérience vécue et création ésotérique, cit., p. 251. ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval. Expérience vécue et création ésotérique, cit., p. 267. ↑

- Ivi, p. 273. ↑

- G. Poulet, Les métamorphoses du cercle, cit., 1961. ↑

- Sur ce sujet, voir, parmi d’autres : Maria Gabriella Adamo qui a repéré l’influence intertextuelle de Hypnérotomachie dans Sylvie, Aurélia, Les Mémorables et Les Chimères ; Gabrielle Tomancin-Tomasella qui en a analysé les « innutritions » dans Octavie (M. G. Adamo, Gérard de Nerval et Le Songe de Poliphile, in L’Imaginaire nervalien. L’espace de l’Italie, sous la dir. de M. Streiff-Moretti, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, pp. 369-99 ; G. Bornancin-Tomasella, “Octavie” ou la cérémonie refusée. Variations nervaliennes sur Le Songe de Poliphile de Francesco Colonna, in « Revue Nerval », V, 2021, pp. 111-25). ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval, Expérience vécue et création ésotérique, cit., pp. 270-71. ↑

- Nous faisons nôtre l’hypothèse de Gabrielle Bornancin-Tomasella, selon laquelle Le Songe de Poliphile suggérerait à Nerval « une cérémonie ésotérique et amoureuse dont il n’a jamais cessé de rendre compte dans ses œuvres » (G. Bornancin-Tomasella, “Octavie” ou la cérémonie refusée. Variations nervaliennes sur Le Songe de Poliphile de Francesco Colonna, cit., pp. 111-25, cit. p. 112). ↑

- Par rapport à cette œuvre, on n’a pas beaucoup de notices. On sait qu’il y a eu deux éditions (1678 ; 1689). Il est mentionné par D.I. Duveen dans la Bibliotheca Alchemica et Chemica (London, 1965). Nous citons cet ouvrage parce qu’il se présente comme un récit de voyage symbolique, ainsi que comme un véritable traité astrologique sous forme narrative. À ce propos, Sylvie partage avec ce genre de récit, du point de vue de la macrostructure, une finalité mystico-symbolique de la narration et, en ce qui concerne les microstructures des épisodes, une référence à l’héritage ésotérique de matrice occidentale. ↑

- G. de Nerval, Voyage en Orient, in Id., Œuvres complètes, cit., t. II, 1984, p. 334. ↑

- K. Nozaki, Gérard de Nerval et le partage du rêve, in « Revue Nerval », I, 2017, pp. 43-58, cit. p. 52. ↑

- Ivi, p. 239. ↑

- J.-N. Illouz, Nerval, poète renaissant, in « Littérature », CLVIII, 2010/2, pp. 5-19, cit. p. 16. ↑

- X. Garnier, A quoi reconnaît-on un récit initiatique ?, in « Poétique », CXL, 2004/4, pp. 443-54, cit. p. 443. ↑

- Ivi, p. 450. ↑

- Ivi, p. 451. ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval, Expérience vécue et création ésotérique, cit., p. 275. ↑

- Ibidem. ↑

- J.-N. Illouz, Nerval, poète renaissant, cit., p. 18. ↑

- G. de Nerval, Voyage en Orient, in Id., Œuvres complètes, cit., t. II, 1984, p. 240. ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval. Expérience vécue et création ésotérique, cit., p. 94. ↑

- G. de Nerval, Les Illuminés, Cagliostro, I, in Id., Œuvres complètes, cit., t. II, 1984, p. 1120. ↑

- J. Richer, Gérard de Nerval, Expérience vécue et création ésotérique, cit., p. 268. ↑

- Nous empruntons ce terme à Pierre Brunel. In Mythocritique, Brunel exprime la notion d’irradiation comme la présence à l’intérieur du texte de « traces mythologiques » plus ou moins explicites [P. Brunel, Mythocritique, Paris, PUF, 1992, p. 81]. ↑

(fasc. 44, 25 maggio 2022, vol. II)